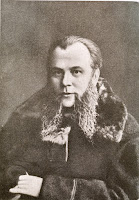

8 сентября исполнилось 220 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Свербеева (1799 – 1874), историка, дипломата, автора мемуаров «Мои записки» (Москва, 1899) о столице пушкинского времени.

Он владел многочисленными имениями не только в Орловской, Новгородской, но и Тверской губерниях. В Весьегонском уезде ему принадлежало около 700 десятин земли и деревня Арефино, которую он унаследовал у своего отца Николая Яковлевича Свербеева и владел вместе со своей тетей Еленой Яковлевной Свербеевой до конца 1840-х гг.

Окончил курс в Гогенмейской академии сельских хозяйств (Германия)

Служил председателем Серпуховской уездной земской управы.

В 1875 году избран непременным членом Новосильского уездного по крестьянским делам присутствия и почетным мировым судьей по Серпуховскому уезду.

В 1881 году причислен к Министерству юстиции, а в 1883 году командирован во временную коронационную комиссию в качестве чиновника особых поручений сверх штата и позднее пожалован в звание камер-юнкера Двора Его Императорского Величества. В 1885 году назначен вице-губернатором Тульской губернии. В 1888 году утвержден почетным мировым судьей по Новосильскому уезду. В том же году производил ревизию делопроизводства Богородицкого и Белевского сиротских судов. В 1889 году пожалован в звание камергера Двора Его Императорского Величества.

В 1892 году назначен исполнять должность, а в 1894 году утвержден в должности губернатора Курляндской губернии, с производством в действительные статские советники.

В 1893 году назначен почетным мировым судьей Митаво-Бауского округа.

Был женат на Екатерине Федоровне Сухотиной (1849—1895).

Происходил Д.Н. Свербеев из южно-русского дворянского рода. Прадед, Федор Леонтьевич, участвовал во всех войнах Петра I, погиб в 1721 году. Дед, Яков Федорович – участник походов во время Семилетней войны.

Его отец Николай Яковлевич Свербеев (1740—1814) родился: по одним источникам - в Весьегонском уезде Тверской губернии, где его деду по материнской линии Ивану Богдановичу Нечаеву принадлежало село Арефино, по другим – в Москве, на Арбате в доме № 37. Окончил юнкерскую школу при Московском Сенате, служил в пехотном полку и участвовал в защите, осажденного Емельяном Пугачевым, Царицына. Так же принимал участие в русско-турецких кампаниях под командованием фельдмаршала Румянцева-Задунайского (1768-1774, 1787-1791 гг.). После присоединения к России Крыма, был назначен князем Г.А. Потемкиным директором экономии Крыма. Был масоном «великим мастером ложи» в Орле.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств хранится его портрет (холст, масло. 62,0х 49,5) работы Владимира Лукича Боровиковского (1757 - 1825).

Мать, Екатерина Васильевна Обрескова (1763—1801), была родной сестрой сенатора Николая Васильевича Обрескова. Умерла при рождении второго сына Якова (1801 – 1801).

Дмитрий Николаевич Свербеев учился в Царскосельском лицее, на юридическом факультете Московского университета (1814-1817). Службу начал в дипломатическом корпусе Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге, с 1824 года был атташе русского посольства в Женеве (Швейцария).

Вернувшись в Россию (1826), продолжил службу в Министерстве иностранных дел.

В январе 1827 года перевелся в Московский архив.

В этом же году женился на княжне Екатерине Александровне Щербатовой (1808—1892), дочери князя Александра Федоровича Щербатова и Варвары Петровна Оболенской. Это ей посвятил Баратынский стихотворение «В небе нашем исчезает и красой своей горда…». Она станет хозяйкой литературного салона Свербеевых, который по пятницам посещали известные люди того времени – В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Н.В.Гоголь, А.И.Тургенев, П.Я. Чаадаев, Н.М.Языков, позднее представители славянофилов и западников. Сам Свербеев активно участвовал в общественной жизни, представляя либеральное направление.

В 1829 году был назначен главным смотрителем Комиссии печатания государственных грамот и договоров при Московском архиве МИДа.

В 1830 году в чине надворного советника вышел в отставку и поселился в Москве, где близко сошелся с А.С. Пушкиным.

Супруги Свербеевы проживали сначала на Страстном бульваре в доме №6 (там и был открыт литературный салон), затем на Тверском бульваре в доме Кроткова (№ 25, теперь там Литературный институт им. Горькова), а в конце 1840-х годов - в собственном доме в Большом Николаевском переулке.

Последние годы Дмитрий Николаевич Свербеев провел в Швейцарии, где написал свои мемуары. Скончался 13 февраля 1874 года.

Написав «Мои записки», Дмитрий Николаевич оставил после своей смерти очень ценные, уникальные сведения о Москве, жизни, быте и нравах москвичей первой половины ХIХ века. Ни одно серьезное исследование об этом периоде жизни столицы не обходится без ссылок на эти записки. Жанр их – воспоминания, мемуары, устный рассказ. Книга была написана автором на склоне лет, во время жизни в Швейцарии. Воспоминания были записаны дочерью Софьей Дмитриевной и заканчиваются 1826 годом. Изданные в 2-х томах, спустя 25 лет после смерти Дмитрия Николаевича, они стали библиографической редкостью. В марте 2012 года воспроизведены в авторской орфографии издания 1899 года.

Дети Дмитрия Николаевича и Екатерины Александровны Свербеевых:

• Николай Дмитриевич (1829—6 декабря 1860). Окончил историко- филологическое отделение Московского университета. Был чиновником по особым поручениям по дипломатической части в канцелярии иркутского генерал-губернатора Н.Н. Муравьева. 29 апреля 1856 года женился на княжне Зинаиде (1837—24 июня 1924), дочери декабриста С.П.Трубецкого; имел 2 детей (сын Сергей и …).

• Варвара Дмитриевна (род. 1831). В 1854 году вышла замуж за Льва Ивановича Арнольди (1822—1860).

• Екатерина Дмитриевна (1832—1897)

•

Александр Дмитриевич (25 марта 1835, Москва—9 мая 1917), сенатор. Был женат на Вере Федоровне фон Менгрен.

Александр Дмитриевич (25 марта 1835, Москва—9 мая 1917), сенатор. Был женат на Вере Федоровне фон Менгрен.

• Софья Дмитриевна (1843—1903). Замужем не была, проживала с отцом и матерью.

• Ольга Дмитриевна

• Анна (Агния) Дмитриевна

• Михаил Дмитриевич (1843—1903). Служил в канцелярии киевского генерал-губернатора, позже в Воронеже. Женат на Марии Вячеславовне Шидловской (1853—1912).

Был женат на Екатерине Федоровне Сухотиной (1849—1895).

Их сыновья: Сергей, Николай, Федор – военные моряки. В 1904 году они ушли в поход 2-й Дальневосточной эскадры вице-адмирала З.П.Рождественского. Федор, заболевший в походе, был отправлен с Мадагаскара обратно в Россию.

Лейтенант Сергей Дмитриевич погиб при Цусиме на борту флагманского броненосца «Князь Суворов».

Николай Дмитриевич погиб тогда же на крейсере "Светлана".

Дочь Мария в 1900 году вышла замуж за Н.В Голицина, имела сына - Кирилла Николаевича Голицина.

Дочь Мария в 1900 году вышла замуж за Н.В Голицина, имела сына - Кирилла Николаевича Голицина.

Источники

1. Ларин Г.А. Весьегония : словарь-справ. / Геннадий Ларин. — М.: ИД «Ключ-С», 2010. — С.63, 301, 360

3.https://izi.travel/ru/34a1-borovikovskiy-v-l-1757-1825-portret-n-ya-sverbeeva-nach-1790-h-gg/ru